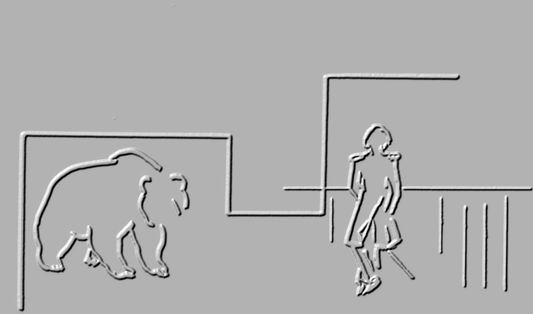

Медведь – Лев Толстой, юноша – Лермонтов, а мысль такая: казалось бы, парадоксально, что “юноша, не сумевший покорить многих и помельче Толстого” покоряет этого малочувствительного к чьим-то авторитетам “первого – и наиболее внушительного – нигилиста русской классики”, однако никакого парадокса в этом нет, напротив, это закономерно, в этом сила Толстого. И в этом сила Лермонтова, “в покорении не сотен тысяч подростковых сердец, а сего кряжистого тяжеловеса, неудержимого никем. В этой вневременной, надвременной встрече медведя и юноши – их звёздный час. В момент этой встречи – нет никого с ними вровень. Выше – нет никого”.

Медведь – Лев Толстой, юноша – Лермонтов, а мысль такая: казалось бы, парадоксально, что “юноша, не сумевший покорить многих и помельче Толстого” покоряет этого малочувствительного к чьим-то авторитетам “первого – и наиболее внушительного – нигилиста русской классики”, однако никакого парадокса в этом нет, напротив, это закономерно, в этом сила Толстого. И в этом сила Лермонтова, “в покорении не сотен тысяч подростковых сердец, а сего кряжистого тяжеловеса, неудержимого никем. В этой вневременной, надвременной встрече медведя и юноши – их звёздный час. В момент этой встречи – нет никого с ними вровень. Выше – нет никого”.

На таком вот подъёме вся статья и идёт, написана очень высокопарно, выспренне, я бы сказала, – уходящее слово, а жаль... Но сначала о самой мысли. Не согласна, конечно. Отнесла бы эту лермонтовскую победу к каким-то “вкусовым флуктуациям”, к пристрастиям. При-страстие, маленькая страсть, что-то иррациональное. Можно, конечно, попробовать её объяснить. “Пристрастить”, например, могла лермонтовская кавказская тема (Толстому – напомню, автору кавказских повестей, рассказов, воспоминаний – совсем не чужая). Или лермонтовская утрированность, сказочность (мрачная сказочность) – тут уж, конечно, чужая и даже противоположная (толстовскому виденью), но ведь противоположности могут и притягивать... В общем, объяснять пристрастия можно, но, боюсь, тут сколько врачей, столько и диагнозов будет. В таких случаях, кстати, наиболее верным обычно признаётся наиболее красивый и ясный. Лачин же туманно, загадочно даже, произносит, что “...Будто в Лермонтове он (Толстой. – Е. З.) понял, уловил нечто такое, что его придавило – раз и навсегда”, и это, собственно, вся версия. Потом ещё, правда, говорится о том, что, увы, в Лермонтове видят “красиво-романтичное”, лишь “первичный слой его достоинств”, а надо бы увидеть, надо бы понять... ЧТО надо бы увидеть и понять – опять не говорится. Вторая часть статьи, казалось бы на это объяснение отведённая, опять уходит на описание “медвежести” Толстого (на что уже была пущена вся первая часть, и весьма щедро).

“Медведь”. “Косолап!” “Он грузен, тяжёл”. “Он увалень”. “Мужиковат”. “Всеподавляющая медвежья мощь, напор тарана”. “С несокрушимым упорством и выносливостью”. “Величаво-размеренно”. “Безыскусно, неказисто”. “Неустанно и бесповоротно”. “Медвежья хватка”. “Медлительный напор”... Слов ОЧЕНЬ много, они друг друга дублируют, синонимируют, получается какой-то фейерверк, за ним уже трудно что-то разглядеть... Наверно, и автору – тоже, поэтому и двусмысленности, поэтому и неточности, поэтому и “странности”. Не странно ли слышать от человека с художественным образованием: “Само слово “красота” настолько мало применимо к Толстому, насколько это вообще возможно в высоком искусстве”? У красоты столько лиц (столько лап и морд, если угодно)! Разве медведь не красив?.. Некрасивого (да и не красивого) стиля не бывает, будь он воздушным и афористичным или тяжёлым и неуклюжим.

...Или вот: можно ли сказать, что “...донимать булавочными уколами ядовитой издёвки на манер Набокова; надавать звонких оплеух с выкриком “Нате!”, вроде Маяковского – всё это совершенно непредставимо для Толстого”? Для Толстого ведь это действительно непредставимо, в прямом смысле, а не потому что “нигилизм его особого рода – медвежьего”, для него это хронологически непредставимо – в год его смерти, напомню, Маяковскому было 17, а Набокову 11...

Можно ли назвать “беспримерным” “ отношение Толстого к Иисусу”: “Нагорная проповедь Христа, его заповеди – пишет он с медвежьим простодушием – ведь они элементарны: не будь Христа, я сам бы написал за него всё то же самое”? (Можно ли назвать беспримерным то, чему примеров предостаточно, примеры громкие, но не буду шуметь, у меня, честно говоря, сборник цитат под рукой, а у Лачина, получается, его нет :).

“Человек неординарный идёт не всегда от Лермонтова к Пушкину, зачастую – наоборот”. О, уверяю вас, человек неординарный может и вовсе не ходить от одного к другому, самый же что ни на есть ординарный – в обе стороны...

И так далее, и так далее, – всё то, что и назвала неточностями/странностями. Странным – поначалу – показалось и вот что: любопытное, притягательное в прозе (оно и продолжает интересовать и притягивать, тут ничего не изменилось; последнее, что прочитала, – “Павел Дон-Кихот”, с чистой совестью рекомендую), в статье почему-то не смотрится. Утомляет этот “высокий штиль”, раздражают эти инверсии – “облика внешнего”, “к нему в применении”, “фехтовальщика позу”, “дискуссии манеры”... “Потребно лицезрение” – уже много, тем более, что с этой экзотики всё свободно переводится. Почему “облика духовного – Толстого Льва”, а не “духовного облика Льва Толстого”, я, честно говоря, не понимаю, статья ведь разговор, зачем же говорить наоборот?.. Видимо, поэтому и не смотрится. Я на эту “дискуссии манеры” пять минут смотрела, пока на “манеру дискуссии” ни перевела. Конечно, не догада я, как говорится, и всё таки...

И всё-таки: есть в статье что-то, не бросала бы я её пока (ни в Интернет, ни в корзину). Я бы её сократила: освободила бы, хотя бы частично, от фауны (от зайцев/слонов/муравьёв – да, есть ещё и они), убрала бы вообще всё, чего много (а много, прежде всего, описаний; стоило ли “метафорить” медведем, чтобы потом всю статью описывать, какой он мощный, упорный, медлительный и т.д.?). Обязательно бы перевела большую часть “наоборотов” и “экзотизмов”. Прояснила бы мысли – повторю, прежде всего мысль о том, ЧТО ЖЕ, по мнению автора, ошеломило “медведя”, это может быть действительно интересным (а не то, что Толстой мужиковат или что любовь к Лермонтову главнее “Войны и мира”). И получился бы, наверное, черновик для новой статьи...

А напоследок хочу привести две, и довольно большие, цитаты. Всё-таки когда Лачин говорит про “обывателя”, примечающего “и порой любящего” в Лермонтове, увы, не самое глубокое и ценное... хотела бы я посмотреть на этого обывателя. Вероятно, это какой-то обыватель-лермонтовед. А если каждый из нас припомнит, когда в последний раз к классикам на огонёк заглядывал, то...

“...Графине было уже за шестьдесят лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывающий всё лицо рюшем. Лицо её было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы.

После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть ещё не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять своё время и свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В её жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидна была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и т.д. только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Всё это она делала, не вызываемая чем-нибудь внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, не заметна другая цель – приложения своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать лёгкими и языком. Она плакала, как ребёнок, потому что ей надо было просморкаться и т.д. То, что для людей в полной силе представляется целью, для неё был, очевидно, предлог...

...Это состояние старушки понималось всеми домашними, хотя никто никогда не говорил об этом и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих её потребностей. Только в редком взгляде и грустной полуулыбке, обращённой друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и Марьей, бывало выражаемо это взаимное понимание её положения.

Но взгляды эти, кроме того, говорили ещё другое; они говорили о том, что она сделала уже своё дело в жизни, о том, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого когда-то дорогого, когда-то такого же полного, как и мы, жизни, теперь жалкого существа. Memento mori, – говорили эти взгляды...”

( Л. Н. Толстой, “Война и мир”)

|

* * *

Как в ночь звезды падучей пламень, Не нужен в мире я. Хоть сердце тяжело как камень, Но всё под ним змея.

Меня спасало вдохновенье От мелочных сует; Но от своей души спасенья И в самом счастье нет.

Молю о счастии, бывало, Дождался наконец, И тягостно мне счастье стало, Как для царя венец.

И все мечты отвергнув, снова Остался я один – Как замка мрачного, пустого Ничтожный властелин.

(М. Ю. Лермонтов) |

Может быть, не такой уж и “медведь”, не такой уж и “юноша”?..